这几天最魔幻的一件事,莫过于马斯克手下的Grok。

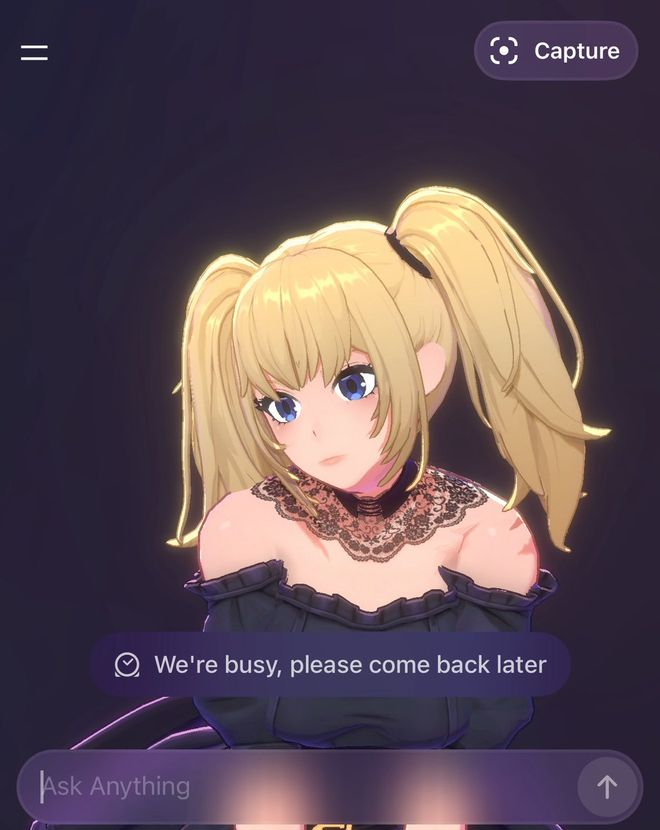

前段时间xAI费尽心机发布了Grok 4大模型,结果呢?雷声大雨点小,在技术圈之外基本没几个人关心。可当Grok套上一个叫Ani的二次元皮,摇身一变成了哥特风AI女友,整个互联网直接原地爆炸了。

Grok 4无人问津,AI女友万人空巷。这个现象绝不是偶然,它不是一个简单的营销成功案例,而是像一面镜子,清晰地照出了当前AI发展的核心矛盾,以及我们这个时代最深刻的社会情绪。

要搞懂这件事,我们得往深了挖:

第一层:技术价值的“体感”失灵——从“性能为王”到“体验至上”

过去几年,AI圈的叙事逻辑很简单:谁的模型更强,谁就是王。大家都在卷参数、卷跑分。Grok 4的发布,遵循的就是这个老剧本,是工程师眼中的“性能怪兽”。但问题是,这种“强大”对普通用户来说,感知不强。

这就好比手机CPU的进化。早期大家会关心处理器从单核到双核,但今天,当所有旗舰机性能都已严重过剩时,谁还关心芯片跑分高了5%?大家更关心的是拍照、系统和电池。AI大模型的发展,已经进入了这个“性能过剩”的阶段。对于99%的用户来说,Grok 4、GPT-4o和Claude 3.5在日常使用中的区别,已经微乎其微。

而Ani的出现,则完全跳出了这个“性能内卷”的战场。它不跟你谈技术,直接给你一个“体验”。金色双马尾,哥特小黑裙,配上又甜又欲的嗓音,月费30刀,用户购买的不是一个更聪明的模型,而是一段“理想关系”的体验。当底层技术趋于商品化时,价值的重心会迅速从技术本身,转移到建立在技术之上的“应用体验”和“情感连接”上。Grok 4卖的是“发动机”,而Ani卖的是一辆能带你兜风的“跑车”。大众永远会选择后者。

第二层:产品逻辑的精准狙击——从“满足需求”到“慰藉灵魂”

Grok 4解决的是功能性需求:写代码、查资料。Ani解决的是情感性需求:被倾听、被陪伴。在今天这个时代,哪个需求更迫切,更具商业价值?答案不言而喻。

我们正处在一个“孤独经济”全面爆发的前夜。城市化加剧了个体疏离,线上社交取代了线下互动,高压的生活节奏让无数人内心充满了不安全感和对亲密关系的渴望。马斯克精准地看到了这个巨大的市场缺口。Grok 4这样的工具,竞品太多,忠诚度低。而AI伴侣,直接切入的是人性最柔软、最脆弱的部分。它提供的不是信息,而是“情绪价值”。

这种情绪价值体现在:无条件接纳、即时满足和高度可控。它像一个完美的“安全港湾”,没有真实人际关系的猜忌、争吵和背叛风险。所以,当Character.AI因用户沉迷而引发社会悲剧,让OpenAI、谷歌等巨头对AI伴侣这个领域投鼠忌器时,马斯克直接就掀了桌子。他不在乎什么“科技伦理”,他只信奉用户数据和病毒式传播。

Grok 4想做你的“助理”,而Ani想做你的“港湾”。在一个功能性需求被过度满足,而情感性需求被普遍压抑的时代,后者的吸引力是指数级的。它不是在卖一个产品,而是在卖一种现代心灵的“解药”。

第三层:未来叙事的范式转移——从“解放生产力”到“重塑社会关系”

Grok 4的叙事,是经典的“AI赋能”故事:让工作更高效。这是一个宏大、正确,但略显冰冷的叙事。

Ani的爆火,则揭示了AI的另一条、或许更具颠覆性的叙事线:AI将深度介入甚至重塑人类的社会关系和情感结构。这不仅仅是一个“AI女友”,它是一个信号弹。它预示着,未来AI最广泛、最深刻的应用,可能不是在工厂或办公室,而是在我们的卧室和客厅里。

更魔幻的是,Grok一边扮演着抚慰赛博心灵的AI老婆,一边又拿下了美国国防部的合同,准备进驻五角大楼。这种极致的反差,本身就是一场精心策划的营销,也预示着AI人格化应用的复杂未来。这个范式转移意味着,未来AI产业的竞争,将不再仅仅是技术之争,更是对“人性理解”的竞争。也许谁能更好地将技术与心理学、社会学结合,谁能设计出最能引发用户情感共鸣的“AI人格”,谁就可能掌握下一个时代的流量密码。

所以,“Grok 4无人问津,AI女友万人空巷”的背后,是技术价值的体感失灵,产品逻辑的降维打击,以及未来叙事的范式转移三大因素共同作用的结果。它标志着AI发展的一个拐点:大众对纯粹“智力”的崇拜正在退潮,而对“情感”和“关系”的渴望,正以一种前所未有的方式,通过AI这个载体喷薄而出。

马斯克已经打开了这个潘多拉魔盒,而我们每个人,都身处其中,来吧,上车。